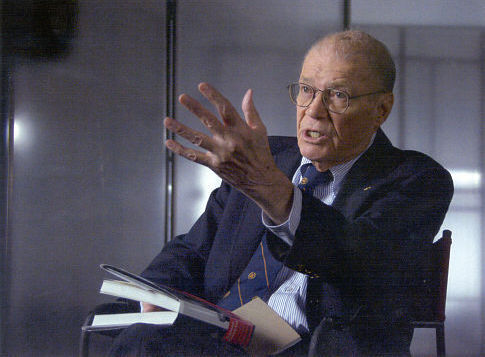

麦克纳马拉:魂归越南

从和平爱好者,到好战分子,再到反战斗士,这就是麦克纳马拉

“麦克纳马拉”,今天的年轻人,可能会对这个名字感到陌生。但如果你是一位电影爱好者,我想你肯定看过《现代启示录》(Apocalypse Now)与《惊爆13天》(Thirteen Days)。前者让我们看到越南战争是如何将善良的人最终扭曲为邪恶的过程;后者表现的是古巴导弹危机——人类迄今为止最接近核战争的13天,当然1945年8月6日(美国向日本广岛、长崎市投掷原子弹)除...

“麦克纳马拉”,今天的年轻人,可能会对这个名字感到陌生。但如果你是一位电影爱好者,我想你肯定看过《现代启示录》(Apocalypse Now)与《惊爆13天》(Thirteen Days)。前者让我们看到越南战争是如何将善良的人最终扭曲为邪恶的过程;后者表现的是古巴导弹危机——人类迄今为止最接近核战争的13天,当然1945年8月6日(美国向日本广岛、长崎市投掷原子弹)除...

时光如露如电,新词火花乍现。苏丹红、SARS、甲型H1N1流感……这些曾经不知为何物的词,现在已清晰地融入了我们的生活,既向我们描生活之丰富,又写现实之残酷。而伴随杭州“飙车族”,“富二代”一词飞速驶入公众视野。

所谓“富二代”,顾名思义,应当指如下的一些人,以宋丹丹小品的口吻说,他们的父母不是“非常有钱”,那是“相当有钱”。从字面上看,“富二代”是一个整体名词,与“老三届”“90后”意近。词的本身并无褒贬...

《Pride and Prejudice》,中译名为《傲慢与偏见》,以全书内容观之,Pride(傲慢)是偏见之因,平等相视,易位思考,傲慢自会消失;爱情唯有经过诸多偏见的洗礼,才能愈显其坚其真其蜜。这个故事是简·奥斯丁(Jane Austen)于1813年创作的。

我喜欢这个故事,因为近两百年来,关于傲慢,关于偏见,关于爱情,每一天都在上演,每一天都有新的故事。但对于Pride,在我的故事中,它既有“傲慢”意,也有“自豪”“骄傲”意,所以我...

6月14日22时15分,央视女主持方静着紫色上衣黑裤亮相《世界周刊》节目,主持风格一如百日前沉稳大方;十几分钟后,“间谍门”始作俑者阿忆更新博客,汰除旧作,另撰新文,文末称:“方静赢了,祝一路平安,祈福,特此。”由此,热哄哄闹嚷嚷的方静“间谍门”事件似乎画上了一个较比圆的句号。看客们逐渐散去,仍旧回归各自的轨道按老样子运行。

然而,笔者认为,对于看客中的“方静们”,这绝不应是个句号,而应是一个省略号,其各...

据新华网平壤6月15日电,据朝鲜《劳动新闻》6月15日报道,朝鲜最高领导人金正日近日在咸镜南道的咸兴大剧场观看了朝鲜血海歌剧团演出的根据中国古典名著改编的歌剧《红楼梦》。 报道援引金正日的话说,血海歌剧团继承了过去的宝贵传统,这次通过重新排练和演出歌剧《红楼梦》,再次展示了其艺术能力,同时也显示了朝鲜劳动党文艺思想的正确性和生命力,展现了朝鲜文艺工作者所具有的强大潜力。朝鲜文艺工作者曾在上世纪60年...

所谓缘起,就是向读者交待一下自己写一篇文章的起因或背景。其实我写的每一篇博文,都是有着"缘起"的。总是为着某种触动,或不平则鸣,或有感而发。这些"缘起"有的已在文章中有所交待,有的则并未明说。拿笔者的"五月南风粽箬香"一文来说,这是一篇挨"砖"较多的文章。写作本文的初衷其实非常简单:缘于一次朋友聚会,把酒谈天之际,有友人很执着地问,文怀沙到底是个什么样的人呢?到底多少岁呢?等等。

由此笔者联...

由于初稿成稿匆匆(5.26),今据《朝鲜民主主义人民共和国》(新华时事从刊社编辑,1950年10月一印。以下简称《朝鲜》)一书增添部分内容及图片。原本还应改写电影中的朝鲜部分,待以后再重写。金正日对电影、歌剧等还是较有研究的,著有《电影艺术论》、《论话剧艺术》、《进一步发展团体操》等,其本人就收藏很多电影,以好莱坞的影片为多。 ——5月30日记

又:鹏总强烈建议此文应挪至“...

只要从6月1日起,您坚持每晚看电视,我保证您会如沐春风、幸福得一踏糊涂。这种幸福首先从《新闻联播》开始,看中国新闻绝对会让您有走入“桃花源”...

《南京!南京!》这个电影现在很热,正如最近几天的天气,热得让人感觉有些反常。我是一个热爱电影、爱看电影的人(十几岁时常有一天追着看好几场电影的经历),但我已经很久没有走进影院看国产电影了。不看的原因,并非是因为票价高,而是对国产电影“哀莫大于心死”的一种表现。多年来,我看到国产电影基本上处于一种“自娱自乐”的状态(这一点跟中国足球有一拼),这不仅表现在一些重大电影节上获奖或受褒奖的影片越来越少,还...

看了鹏总的博文“教子一艺,不如赐子佳名”,文中提到对于时下的金融危机,“在台湾,不少人因失业、放无薪假、工厂倒闭等原因改名,希望通过改名而换好运”,不仅颇有些感触,遂续貂一篇。

笔者要续的事与名字无关,而是想说说面对时下的金融危机,中国人民与美国人民的不同态度,以及人们最需要的是什么。

要说还是咱们中国人性格好,有柔性韧劲。记不清是不是《四世同堂》的齐老爷子说的话了:小日本子有飞机大炮能怎么样,可...

——兼谈我对“统一‘的地得’”的看法

近看安旸博文《我的提案:统一“的地得”》,不禁想起了以前看过的一本书——《红学1954》(北京图书馆出版社2003年一版一印),其中有一份《关于“红楼梦简论”及其他》的文章的详细修改清单,其中多处涉及“的地得”的修改,这里展示一下,笔者认为这份修改清单对编辑很为实用,也借此谈谈自己对“统一的地得”的看法。

这里先简要介绍一下主角,冯雪峰,时任《文艺报》总编,“两个小人...

近读《金元明清词选》(人民文学出版社1983年北京第一版)一书,在马致远名下,赫然选取的是一首著名的“曲”——天净沙•秋思,即我们熟知的:枯藤老树昏鸦。小桥流水人家。古道西风瘦马。夕阳西下,断肠人在天涯。并有如下说明:《天净沙》旧作曲调,杜文澜据《老学丛谈》录无名氏词,与此调同列为元人小令,录入《词调补遗》。今从之。(P137)笔者不禁狐疑,这首著名的《秋思》到底是曲还是词呢?

按今人所选的各种元曲(这里...

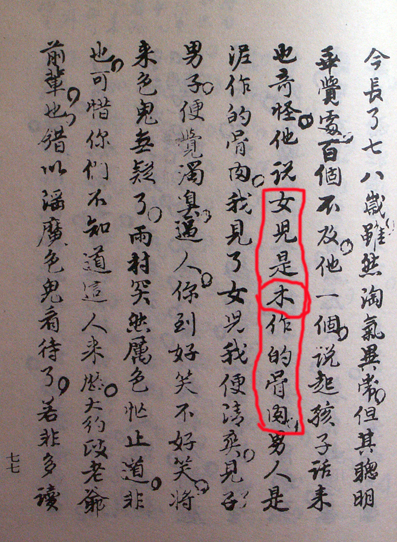

“女儿是水作的骨肉,男人是泥作的骨肉”这不仅是贾宝玉的名言,也是《红楼梦》里的一句精典名言。读过此书的人,无不对此句区留有深刻的印象,也没有人怀疑此句话的真实性与可靠性。“女儿是水作的骨肉”于情于理都是说的过去的。然而如细考《红楼梦》的诸多抄本,却又不免有所怀疑:女儿真的是“水”作的骨肉吗?

众所周知,《红楼梦》在程伟元、高鹗的第一次木...

笔者曾在某论坛发过一个贴子:图说精解详析大观园十二经典画面之宝钗扑蝶。在写这个贴子的过程中,浏览了很多关于宝钗戏蝶的美术作品,当时就感到有些作品并不能完美表现这个主题,很有必要“较真儿”一番。

在“较真儿”之前,我们有必要重温一下“宝钗戏蝶”的文本,这是我们“较真儿”的出发点与依据。此段描写见于《红楼梦》第二十七回:且说宝钗,迎春,探春,惜春,李纨,凤姐等并巧姐,大姐,香菱与众丫鬟们在园内玩耍,独...

笔者没事时喜欢在旧书滩寻觅一些文革期间的版画、照片、年画等,其中有两张的图片说明有着明显的错误。这让我非常惊讶:在那样的高压时代怎么会出现如此低级的错误。同时也深感图片说明虽是小事,但如果随便为之,其后果可能是非常严重的。

图一(选自“广阔天地大有作为——庆祝中华人民共和国成立二十三周年”宣传册页,8开,中央美术学院版画系战斗组1972年十月出版):

右上方“毛泽东”前两...